Klinische Studie zur HiPP Sondennahrung

Eine randomisierte klinische Kontrollstudie zeigt, dass eine Sondennahrung auf der Basis natürlicher Lebensmittel mit einem Karottenanteil die Anzahl dünnflüssiger Stühle und von Diarrhoe bei neurologischen Frührehabilitanden signifikant senkt:

- 61 % weniger dünnflüssige Darmentleerungen als bei Kontrollsondennahrung

- 60 % weniger Diarrhoe-Tage

- vorherrschende Entwicklung eines normalen Stuhltyps

Originaltitel: Schmidt SB et al.: The effect of a natural food based tube feeding in minimizing diarrhea in critically ill neurological patients, Clinical Nutrition (2018), doi.org/10.1016/j.clnu.2018.01.00

Hintergrund

Eine längerfristige enterale Ernährung ist bei neurologischen Frührehabilitanden häufig aufgrund ausgeprägter Schluckstörungen indiziert. Die häufigsten Komplikationen während einer enteralen Ernährung sind gastrointestinale Intoleranzen mit Diarrhoen. Diarrhoen belasten den Patienten und haben eine kostenintensivere Pflege zur Folge.

Studienziel

Untersuchung der Auswirkung von Sondennahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel auf die Anzahl dünnflüssiger Darmentleerungen und Diarrhoen bei kritisch kranken neurologischen Patienten.

Methodik

Design:

Prospektive, multizentrische, randomisierte, offene Interventionsstudie, durchgeführt in drei deutschen Einrichtungen zur neurologischen Frührehabilitation von kritisch kranken Patienten nach schweren neurologischen Ereignissen.

Patientenpopulation:

Neurologisch erkrankte Patienten (mit Diagnose ischämischer Schlaganfall, Hirnblutung, traumatische Gehirnverletzungen, hypoxischer Hirnschaden oder Critical illness Polyneuropathie), randomisiert in 2 Gruppen (Interventionsnahrung 59 Patienten, Kontrollnahrung 58 Patienten), mit jeweils einem Anteil von 37 (62,7 %) vs. 32 (55,1 %) Männern, einem mittleren Alter von 63,1 vs. 62,6 Jahren, einem BMI von 24,9 vs. 25,2 kg/m² und einem Frühreha-Barthel Index von -124,6 vs. -131,4.

Interventionsnahrung:

Sondennahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel (HiPP Sondennahrung „mit Huhn, Karotte und Kürbis“ bzw. HiPP Sondennahrung „mit Pute, Mais und Karotte“ im Falle von Laktoseintoleranz oder Milcheiweißallergie)

Kontrollnahrung:

Herkömmliche Sondennahrung aus Wasser, pflanzlichen Ölen, Fischöl und pulverförmigen Rohstoffen (Fresubin® Original Fibre bzw. Fresubin® Soja Fibre im Fall von Milcheiweißallergie)

Zielparameter:

Als primärer Zielparameter wurde die Anzahl dünnflüssiger Stühle gemäß der Bristol-Stuhlformenskala (Typ 7) während eines 30-tägigen Beobachtungszeitraums untersucht. Weitere Sekundärparameter umfassten die Beurteilung des Ernährungsstatus (Gewichtsveränderung, BMI), die tägliche Energie- und Flüssigkeitsaufnahme sowie Stuhlfrequenz und -typ. Als Sicherheitsparameter dienten die Art und Anzahl von Nebenwirkungen, die Entwicklung der Laborparameter, Art und Umfang von Begleitmedikationen, neurologische Outcome-Parameter und Vitalzeichen.

Im Rahmen der statistischen Auswertung wurden drei Auswertungsgruppen betrachtet: die Gesamtgruppe (FAS), eine Subgruppe mit Patienten ohne Clostridium difficile Infektion im Beobachtungszeitraum (FAS-Clost) und eine protokollkonforme Gruppe (Per Protocol – PPS).

Ergebnisse

Von den 119 randomisierten Patienten erhielten 117 Patienten Sondennahrung unter Studienbedingungen (FAS). Insgesamt 67 Patienten (32 Kontrollen, 35 Intervention) konnten über die gesamte geplante Studiendauer von 30 Tagen beobachtet werden. Hauptgründe einer verkürzten Beobachtungsdauer waren eine schnellere Wiedererlangung der Fähigkeit zur oralen Ernährung und Verlegungen. Die Patienten der Kontroll- und Interventionsgruppe unterschieden sich nicht signifikant bezüglich der Dauer der enteralen Ernährung (im Mittel 24 Tage), der täglichen Energie- (1725,7 vs. 1708,7 kcal/Tag), der Flüssigkeitsaufnahme (2571,9 vs. 2532,2 ml/Tag) und der applizierten Zufuhrrate der Sondennahrung (122,7 vs. 129,2 ml/h).

Zusammenfassend können folgende klinisch relevante Ergebnisse festgehalten werden:

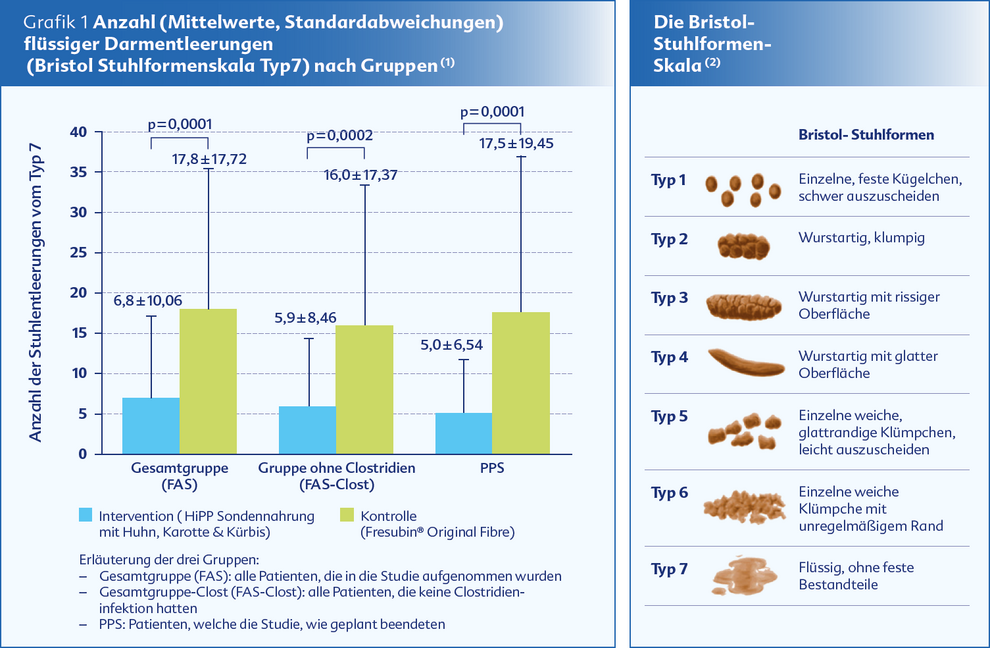

- In allen drei Auswertungsgruppen (FAS, FAS-Clost, PPS) wurde eine signifikant niedrigere Anzahl dünnflüssiger Darmentleerungen (Typ 7 nach Bristol Stuhl-formenskala, siehe Grafik 1) in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe beobachtet.

- In der Gesamtgruppe FAS führte die Interventionsnahrung zu einer 61 %igen (p = 0,0001) Reduktion dünnflüssiger Darmentleerungen (Typ7). Die absolute Anzahl flüssiger Darmentleerungen im Beobachtungszeitraum war mit mittleren Werten von 6,8 in der Interventionsgruppe signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe mit 17,8. Die Anzahl von Tagen mit 3 oder mehr Typ 7 Darmentleerungen pro Tag war in der Interventionsgruppe signifikant geringer als in der Kontrollgruppe (0,8 vs. 2,0 Tage, p = 0,0085).

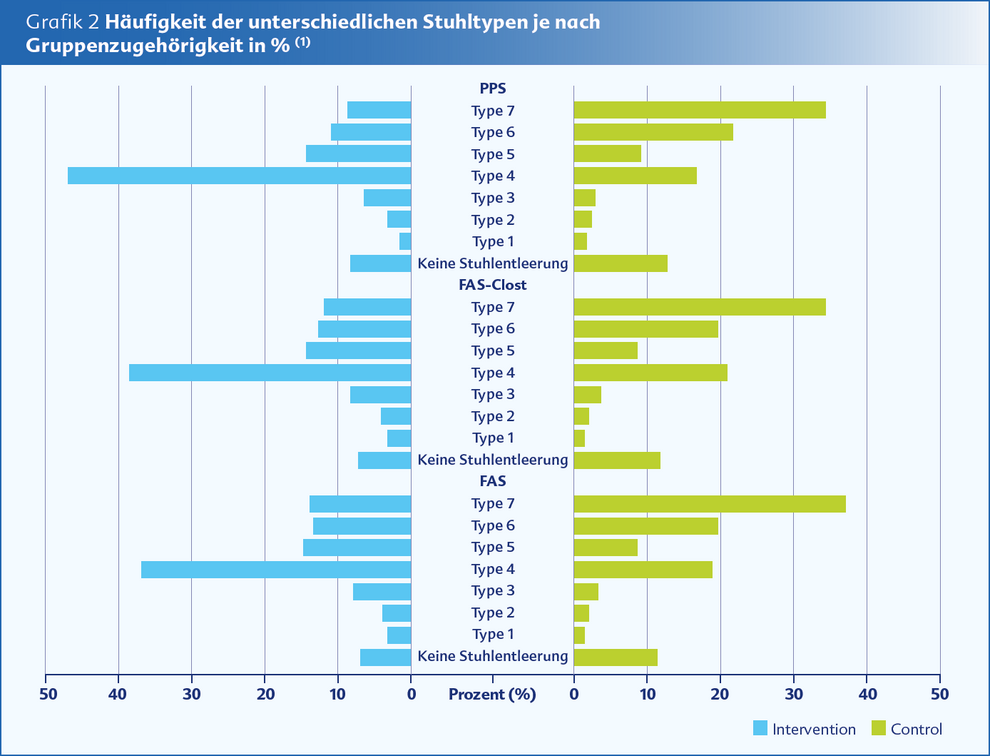

- In der Interventionsgruppe wurde am häufigsten eine Darmentleerung mit normaler Beschaffenheit (Typ 4) beobachtet, während in der Kontrollgruppe Darmentleerungen mit dünnflüssiger Konsistenz (Typ 7) mit 36,7 % dominierten (siehe Grafik 2).

- Die Verabreichung von Antibiotika stellt einen bedeutenden Risikofaktor bei der Entwicklung dünnflüssiger Darmentleerungen bzw. der Entstehung einer Diarrhoe dar. Dies konnte in einer Subgruppenanalyse bestätigt werden. Patienten (FAS), die sich einer Antibiotikatherapie unterziehen mussten, wiesen mehr dünnflüssige Darmentleerungen (Typ 7) auf als Patienten, die nicht mit Antibiotika behandelt wurden.

Die mittlere Dauer des Antibiotikaeinsatzes lag in beiden Studiengruppen bei etwa 10 Tagen. Auch die Art der Antibiotikagabe mit etwa 1,5 unterschiedlichen Antibiotika war in beiden Studiengruppen gleich. Die Häufigkeit dünnflüssiger Darmentleerungen (Typ 7) war aber auch in dieser Subgruppe der Patienten mit Antibiose in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant reduziert (p = 0,0002 FAS, p= 0,0008 FAS-Clost, p = 0,0029 PPS). - Das toxinproduzierende Bakterium Clostridium difficile ist oftmals für das Auftreten nosokomial erworbener Diarrhoen verantwortlich und stellt damit einen bedeutenden Einflussfaktor auf die Anzahl dünnflüssiger Stühle dar.

Um diesen Störeffekt auszuschließen wurde die Primäranalyse ohne alle Patienten (9,4 %) mit nachgewiesener C. difficile Infektion repliziert (FAS-Clost). Auch in dieser Patientengruppe traten signifikant weniger dünnflüssige Darmentleerungen in der Interventionsgruppe im Behandlungsverlauf auf als in der Kontrollgruppe (5,9 vs. 16,0 Typ 7 Stühle, p = 0,0002).

(2) Lewis SJ, Heaton KW: Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. In: Scand. J. Gastroenterol.. 32, Nr. 9, 1997, S. 920–4.

Diskussion

Die Ursachen für das Auftreten einer Diarrhoe unter einer enteralen Ernährung sind vielfältig (krankheitsbedingt, medikamentös, Infektionen, etc.). Im Rahmen eines Diätmanagements kann die Art und Qualität der Nahrungszusammensetzung dazu beitragen, Diarrhoen zu reduzieren. Der vorbeugende Effekt einer Sondennahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel mit einem Karottenanteil konnte in der vorliegenden Studie erstmals gezeigt werden. Vergleicht man die isokalorische Gabe dieser Sondennahrung mit einer herkömmlichen Sondennahrung, kommt es zu einer signifikanten Reduktion der dünnflüssigen Darmentleerungen (Bristol-Stuhlformen-skala Typ 7) um 61 %, zu einer signifikanten Abnahme der durchschnittlichen Diarrhoe-Tage von 60 % und zu einer vorherrschenden Entwicklung eines normalen Stuhltyps. Die Anzahl dünnflüssiger Stuhlentleerungen (Typ 7) war auch bei Patienten, die Antibiotika bekamen, in der Interventionsgruppe signifikant reduziert. Auch wenn Patienten ausgeschlossen werden, die aufgrund einer bakteriellen Infektion mit Clostridium difficile eine Diarrhoe erlitten haben (Gruppe FAS-Clost.), blieb der Effekt der Interventionsnahrung bestehen.